Incluso en los primeros tiempos del videojuego, con cuatro colores y píxeles luminosos ortopédicos, con más o menos acierto, éste buscaba recrear o imitar la realidad. Lo hace cualquier arte con un lenguaje propio, en este caso empleando un tamizado en el que inicialmente aparecían un número de vidas, unas pantallas vistas generalmente con aspecto bidimensional, rutinas en enemigos y limitaciones de movilidad cansinas.

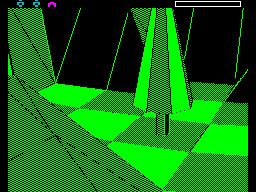

Pero las aspiraciones de perspectiva subjetiva iban apareciendo regularmente incluso en los primeros años, inicialmente tirando de cuatro rayas mal texturadas, que los que vivimos el proceso pudimos apreciar cómo se iban rellenando a medida que se sucedían los ordenadores y consolas, a golpe de múltiplo de bits. Sería la llegada de Playstation la que marcaría un antes y un después, pues ahí se acabaron los complejos: la conducción y los FPS se vengaron por los años de humillaciones y tomaron lo más alto del podio para dejar poco margen a los que querían ocupar las siguientes posiciones.

Entonces, la palabra simulación, que siempre ha dado margen para que los puristas maticen cuándo tiene o no tiene lugar, se escapaba del enclaustramiento de los juegos de aviones y aspiraba a llegar más lejos. A un terreno que curiosamente iba a dar otro golpe a los que se las prometían felices con la llegada de Playstation y ese símbolo que era el Ridge Racer de Namco (acompañado de un Destruction Derby en otra variante arcade). Y todo porque cuando Gran Turismo dijo esta boca es mía, de alguna manera se nos dijo que estaba prohibido divertirse como antes. Que los derrapes imposibles, los saltos, los escenarios pop y las melodías de recreativa debían acabar. Era la hora de desquiciarnos aprendiendo a acelerar y a frenar en tiempo, a tomar curvas con las exigencias de unos coches cambiantes que nunca llegaban a la velocidad que deseábamos ponerlos sin pagar las consecuencias (lamentables en todo caso: en caso de accidente, el supersimulador nos dejaba con coches que rebotaban sin alteraciones de chapa y pintura).

Y mientras el mundo asumía que Gran Turismo iba a ser el camino, mientras sus creadores y sus ínfulas se lanzaban a avances tecnológicos basados en más coches, más circuitos, más pruebas exasperantes… alguno nos preguntábamos por qué diablos el juego seguía siendo siempre igual, por qué la diversión aparentaba buscar un grado de profesionalización y especialización desorientada con un mismo patrón remakeado.

Quizá sea porque la realidad es divertida cuando llevas un Ferrari por algo más que una curva tomada a la perfección. Porque son muchas las emociones inalcanzables –al menos hasta que se asome con precisión la realidad virtual– que han de ser reemplazadas por otras al adaptarse al soporte (de la misma manera que el cine no puede filmar la lentitud de cada plano prosaico de la vida, ni alcanzar la intensidad de muchos de sus momentos reales). Y uno acaba creyendo que Gran Turismo a su manera acaba siendo algo tan mecánico como resulta hoy un clásico olvidado de Konami (que al menos en su momento, a los críticos de GT sí nos parecía divertido).